Освещение всегда играло ключевую роль в быту человека, определяя не только уровень комфорта, но и безопасность, возможность вести хозяйственные и ремесленные работы в темное время суток, а также формируя культурные традиции. На протяжении веков источники света в русских избах эволюционировали от примитивных приспособлений до современных электрических ламп, отражая технологический прогресс и социально-экономические изменения. Эта статья прослеживает путь освещения в российских домах, раскрывая, как менялись методы освещения, какие материалы и устройства использовались, и как эти изменения влияли на быт и культуру.

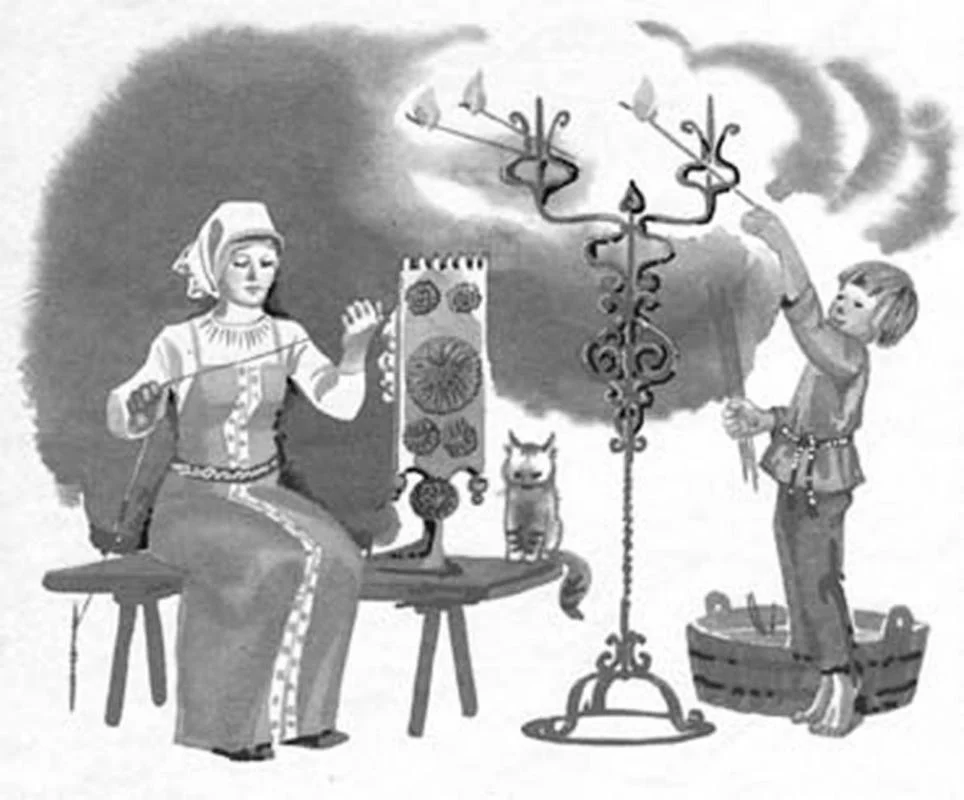

Одним из древнейших и наиболее массовых способов освещения русской избы была лучина — тонкая деревянная щепа, обычно изготовленная из смолистой сосны или ели. Для изготовления лучины выбирались прямые участки древесины, которые расщеплялись на длинные, тонкие планки. Лучина вставлялась в специальный держатель, называемый светец. Классический светец представлял собой металлический или деревянный стержень с расщепом или зажимом в верхней части, в который помещалась лучина. Для устойчивости основание светца могло быть выполнено в виде обруча, который часто помещали в емкость с водой или песком для предотвращения пожара.

Горящая лучина давала слабый, но достаточно продолжительный свет, однако выделяла много дыма и копоти, требовала постоянного внимания — по мере сгорания её приходилось двигать вперед. Зачастую для освещения одной комнаты требовалось зажигать несколько лучин подряд. Несмотря на все неудобства и опасность возгорания, лучины оставались основным источником света в крестьянских избах вплоть до XIX века. Кроме того, для хранения и сушки лучин устраивались специальные ниши или полки рядом с печью, что позволяло всегда иметь запас «осветительного материала».

В дополнение к лучинам в древнерусском быту использовались масляные светильники. Простейшие их разновидности представляли собой небольшие чаши или лампады, куда наливался животный жир или растительное масло, в который погружался фитиль. Наиболее часто для такого освещения применялись гусиный или медвежий жир, а также конопляное и льняное масло. Конструкция масляного светильника эволюционировала с течением времени: появились подвесные, настенные и переносные лампы, а также лампы с несколькими фитилями, что позволяло увеличить яркость.

Преимуществами масляных светильников по сравнению с лучиной были более ровный и продолжительный свет, меньшая задымленность и экономное расходование топлива. Однако стоимость масла или жира делала этот способ менее доступным для бедных слоёв населения, поэтому такие светильники чаще встречались в домах зажиточных крестьян и городской знати. Особое развитие масляные лампы получили в XVIII-XIX веках, когда появились улучшенные конструкции с трубками для усиления тяги и более эффективным сгоранием топлива.

До появления искусственных источников света архитектура русской избы во многом была подчинена задаче максимального использования естественного освещения. Вплоть до IX века в избах практически не было окон: свет проникал только через открытую дверь, обычно ориентированную на юг. Позже стали появляться волоковые окна — небольшие проемы, которые на ночь или в холодное время года закрывались дощечками. Они служили скорее дымоходами, чем источниками света, и практически не освещали помещение.

В дальнейшем, в составе избы традиционно прорубали до четырех окон — три на фасаде и одно сбоку. Окна были маленькими, часто неоткрывающимися, а в качестве стекла использовали слюду, рыбьи пузыри или бычий пузырь, так как стекло было дорогим и редким материалом. В суровые зимы окна заваливали снаружи соломой или закрывали матами, чтобы сохранить тепло. Ставни, появившиеся позже, защищали от ветра, снега и воров.

Таким образом, даже в дневное время освещенность русской избы оставалась низкой, что обусловило широкое распространение искусственных средств освещения, несмотря на их несовершенство и опасность.

С развитием ремесел и торговли на Руси стали появляться свечи, сначала сальные (из животного жира), а позже — восковые, стеариновые и парафиновые. Сальные свечи были дешевы, но давали мало света, сильно коптили и быстро сгорали. Восковые свечи, напротив, были дорогим и престижным продуктом, использовались преимущественно в церквях, дворянских домах и для особо торжественных случаев.

Свечи позволили сделать освещение более безопасным и удобным: их можно было переносить, устанавливать на специальные подсвечники, использовать для освещения отдельных зон в помещении. В крупных усадьбах и дворцах XVIII-XIX веков устанавливались массивные люстры-паникадила с десятками и даже сотнями свечей, что позволяло освещать большие залы и комнаты. Однако для простой избы свечи еще долго оставались роскошью, и лишь с развитием торговли и удешевлением производства их стали использовать повсеместно.

Во второй половине XIX века наступила настоящая революция в бытовом освещении — появились керосиновые лампы. Керосин, получаемый из нефти, был относительно недорогим и доступным топливом. Первые керосиновые лампы отличались простотой конструкции и позволяли регулировать яркость пламени с помощью фитиля. Такое устройство давало гораздо больше света, чем свеча или лучина, меньше коптило и было безопаснее в эксплуатации.

Керосиновые лампы быстро завоевали популярность в деревнях и городах, стали массовым предметом быта. Их распространение позволило крестьянам и рабочим заниматься работой и чтением в темное время суток, а также способствовало развитию образования и досуга. Производство керосиновых ламп развивалось, появлялись всё более совершенные модели — настольные, подвесные, переносные, с различной степенью освещённости и декоративности. К 1880-м годам керосиновая лампа стала символом нового этапа в истории русского освещения.

В городах XIX века параллельно с керосиновыми лампами начали внедряться газовые лампы, использующие светильный газ, получаемый из угля. Впервые такие лампы массово применялись для уличного и общественного освещения, а затем пришли и в дома состоятельных горожан. Газовые фонари обеспечивали яркое и ровное освещение улиц, что существенно повысило уровень общественной безопасности, продлило рабочий день и способствовало развитию городской культуры и инфраструктуры.

Внедрение газового освещения стало важнейшим этапом модернизации российских городов, стимулировало развитие технических наук, появление новых профессий и изменение городского ландшафта. Несмотря на технические сложности и опасность утечек газа, газовые лампы широко использовались вплоть до появления электричества.

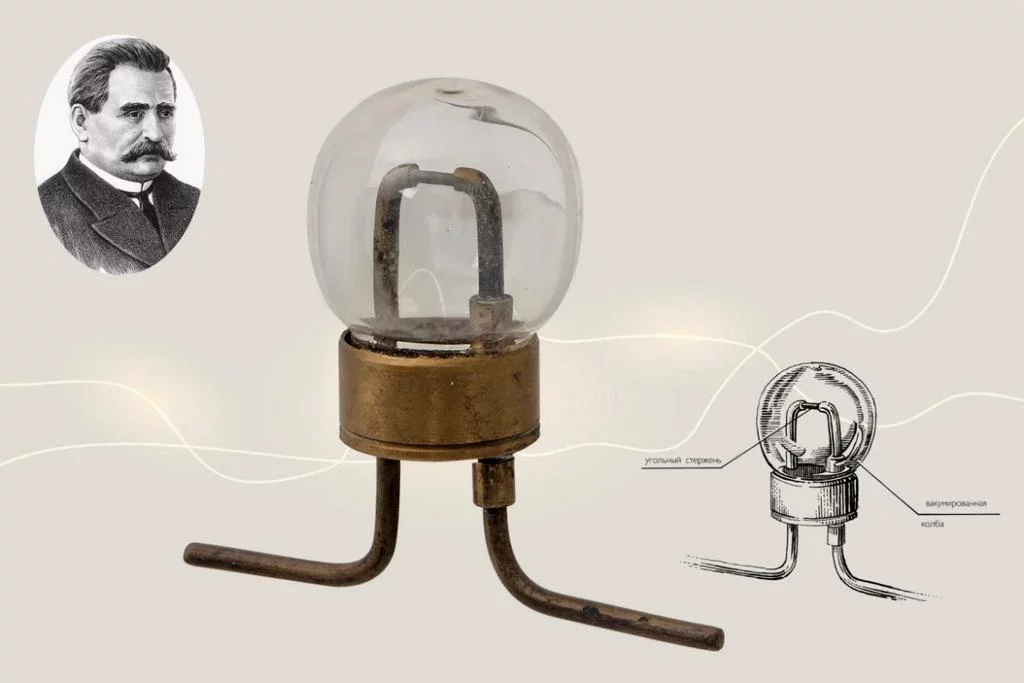

Кульминацией многовекового развития искусственного освещения стало появление электрической лампы накаливания, получившей в народе название «лампочка Ильича». Массовое внедрение электричества в быт началось после Октябрьской революции 1917 года, когда электрификация страны была объявлена государственной задачей.

Термин «лампочка Ильича» связан с именем В.И. Ленина, который провозгласил лозунг «Коммунизм есть есть есть есть есть советская власть плюс электрификация всей страны». Массовая установка ламп накаливания в сельских избах началась в 1920-1930-х годах, и этот процесс ознаменовал переход России в эпоху современных технологий. С появлением электричества исчезли традиционные источники опасности — открытый огонь, копоть, удушливый дым, а уровень комфорта и возможностей для труда и досуга вырос многократно.

Внедрение электрического освещения потребовало значительных технических изменений: строительства первых электростанций, прокладки проводов, внедрения новых стандартов безопасности и эксплуатации. Первые электростанции строились в крупных городах, а затем — в провинции и на селе. Параллельно разрабатывались правила монтажа электропроводки, появились стандарты для электрических арматур, розеток, выключателей.

Первые лампы накаливания давали слабый желтоватый свет, но быстро совершенствовались: увеличивалась мощность, снижалась энергозатратность, появлялись новые формы и типы светильников. В домах стали появляться потолочные и настенные светильники, торшеры, бра, люстры — предметы, которые и по сей день остаются неотъемлемой частью домашнего интерьера.

Появление электрического освещения стало не только технологическим, но и культурным переворотом. Оно изменило ежедневный ритм жизни, позволило людям больше времени проводить за чтением, работой, творчеством и общением. Электричество открыло дорогу массовой урбанизации, промышленному производству, появлению новых форм досуга.

Лампочка Ильича стала символом прогресса, новой эпохи, избавления от «темноты и невежества». Электрификация деревни часто сопровождалась праздничными событиями и массовыми народными гуляниями. В культуре и литературе того времени мотив светлого будущего, символически связанный с электрическим светом, занимал особое место и вдохновлял художников, писателей, поэтов.

Историки отмечают, что история освещения в России — это не только технический, но и социально-культурный процесс. По мнению исследователя И.Е. Забелина, важнейшее значение имели архитектурные решения, позволяющие максимально использовать дневной свет, а также постоянное стремление к улучшению искусственного освещения. Исследователь Л.Я. Якубсон отмечает, что повсеместное внедрение электричества дало мощный импульс развитию образования, культуры, медицины и хозяйства, а также усилило интеграцию деревни в общегосударственные процессы.

С точки зрения архитектуры и быта, постепенный переход от лучины к электричеству иллюстрирует динамику изменений в обществе: от замкнутой, патриархальной структуры — к открытому, современному социуму.

Архивные материалы и мемуары ярко иллюстрируют этапы развития освещения:

Эволюция методов освещения в русской избе — путь от первобытной лучины и примитивных светильников к современным электрическим лампам — отражает не только технический прогресс, но и глубокие социальные и культурные изменения в жизни российского общества. Каждый этап — будь то лучина, масляная лампа, свеча, керосиновая или электрическая лампа — был связан с новыми возможностями, изменениями в архитектуре, быте, культуре и мировоззрении людей.

Сегодня, когда электрический свет воспринимается как неотъемлемая часть жизни, важно помнить о длительном пути, который прошли предыдущие поколения, и ценить достижения науки и техники, сделавшие освещение безопасным, доступным и эффективным. История освещения — это история преодоления тьмы, движения к свету и прогрессу.

Если вас интересуют современные решения в области освещения, рекомендуем ознакомиться с современными видами и типами освещения на нашем сайте.

Артикул: SPD-1573Светодиодная консоль "Снежинка" 90 см, белаяПредзаказ

Артикул: SPD-1573Светодиодная консоль "Снежинка" 90 см, белаяПредзаказ

Артикул: SPD-5065Светодиодная ёлка "Конус" 200х120 см, белаяПредзаказ

Артикул: SPD-5065Светодиодная ёлка "Конус" 200х120 см, белаяПредзаказ